L’analisi di un'epoca è un'operazione complessa e mai esaustiva, soprattutto se ci si sofferma sulle esperienze artistico culturali che la connotano.

L'arte è per definizione la negazione di ogni definizione partorita dall'intelletto. L’arte e la cultura raccontano più di quanto non faccia la storia, cogliendone umori e sentimenti.

L'Umanesimo e il conseguente Rinascimento sono concepiti come epoche di grande floridità e luminosa tessitura dell’espansione culturale derivante da un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti del passato classico. I miti e gli eroi tendono a risvegliare nell'uomo il pieno possesso delle proprie capacità che lo rendono artefice del presente nel miraggio di un prospero futuro. A questa visione non si sottrae l'interesse per la mitologia più antica che vede il suo massimo rappresentante in Dioniso. Se il Medioevo si era posto nei confronti del classicismo con l’ottica di asservire il paganesimo alle necessita’ della Chiesa, il Quattrocento e ancor più il Cinquecento rivalutano le gesta umane narrate dai predecessori, cogliendone messaggi esperienziali con cui affinare il presente e lasciare orme per il futuro. Dioniso, l’irrequieto figlio di Zeus viene preso a esempio di uno stile di vita che nella sua smoderatezza è in grado di mantenere una costante di dignitosa bellezza. Egli viene di fatto con l’Umanesimo rivisitato nell'ottica aristocratica di chi si concede alle frivolezze della vita.

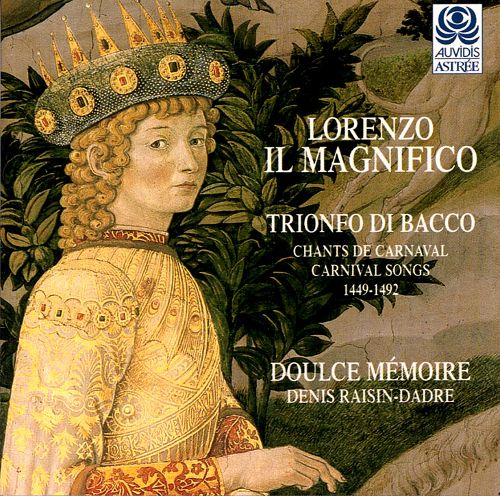

Dioniso e i riti ad esso collegati riportano in auge la sfera più artistica del grande universo umano, inquadrato in una prospettiva che tiene conto in modo meticoloso del concetto di ordine e di armonia che si confanno alle culture quattrocentesca e cinquecentesca. Alla luce di quanto detto comprendiamo l'atteggiamento che ebbe Lorenzo De’ Medici nei confronti della rivisitazione dei riti dionisiaci ispiratori dei Canti Carnescialeschi a lui attribuiti. Tra questi spicca La canzona di Bacco più conosciuto come Il trionfo di Bacco e Arianna. I due personaggi qui rappresentati, icone del passato classico, omaggiati dalla folla in festa per il loro matrimonio, sono espressione delle passioni giovanili soggette al diluvio travolgente del tempo. Proprio su questo tema Lorenzo s’intrattiene, cogliendo l’aspetto gioioso del Carnevale nella sua bellezza legata a un tempo circoscritto, quindi venata di struggente malinconia. Poliedrico e versatile uomo di cultura Lorenzo De’ Medici detto il Magnifico sopravviverà alla storia nonostante la sua breve vita, non solo per la sua illuminata dote di mecenate in grado di cogliere la qualità degli artisti del suo tempo, ma forse soprattutto per il suo carattere dalle forti oscillazioni tra il piacere e un profondo spirito di servizio rivolto al suo mondo, che lo ha condotto a operare concretamente per la Firenze del tempo.

Leggi la poesia: Risveglio